外国人介護福祉士は、いったい何に困っているのか(4)

学習領域と項目:外国人介護福祉士に必要な学習とは

外国人介護福祉士は、いったい何に困っているのか、というテーマで、これまでに、

に分けて、紹介をしてきました。シリーズ最後の(4)では、これらを踏まえて、外国人介護福祉士に必要な学習領域と項目についてまとめたいと思います。

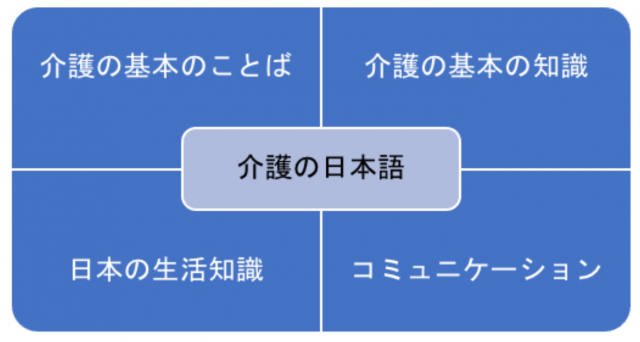

上図は、介護職を目指す外国人にとって大変なことをまとめたものです。ここから、学習すべきことを以下の4つの領域に分けることができます。

- 日本の生活知識

- コミュニケーション

- 介護の基本の知識

- 介護の基本のことば

学習面は、まずはN3レベルの日本語力をつけるということを前提に、まずは「介護の基本のことば」、つまり専門語彙を何より先に学ぶ必要があると考えます。

なぜなら、専門のことばが分からなければ、現場での指示が分からない、記録や掲示物などが読めない、ということになり、仕事に支障が出てしまいます。また、後に国家試験などの資格を取得したいとなれば、必ず覚えなくてはなりません。最重要学習と考えていいと思います。

私達は、この4つの領域を、下図のとおり「介護の日本語」として、外国人介護福祉士に必要な学習領域だと考えています。

今や、介護福祉士を目指す外国人は、EPA介護福祉士候補者、留学生、技能実習生、特定技能実習外国人、定住者などさまざまな属性の人がいます。

ここまで、外国人介護福祉士にとって大変なことと、必要な学習領域と項目について話してきました。 外国人の方に介護の日本語を教えるときの参考になれば幸いです。

その時には、その人の置かれている状況から、学習項目を組み合わせていくことも大切です。例えば、日本に長らくお住まいで口頭でのコミュニケーションには問題のない方には、早い時期に漢字や介護の専門語彙に重点を置くことで、現場で働きやすくなるかもしれません。また、EPA介護福祉士候補者には、国家試験受験を見据えて、ことばや専門知識の定着をさせながら読解力を向上させるなど、試験対策を行う必要があります。それぞれの人のニーズを見極め、しっかりと支援してあげたいですね。